Tous les quartiers ont leur rue principale, la «main» comme on l'appelle souvent. Le quartier Saint-Roch ne fait pas exception avec sa rue Saint-Joseph dont l'histoire a été marquée de hauts et de bas, et ce, plus particulièrement dans sa section est. Dans le cadre de l'activité Le Printemps Saint-Roch, nous vous invitons à un parcours historique de cette rue commerciale, de ses origines jusqu'à aujourd'hui.

• À lire aussi – Limoilou: voyez à quoi ressemblait la 3e Avenue de l'après-guerre

Le Printemps Saint-Roch a pour but de mettre en valeur et de faire découvrir l'histoire et le patrimoine du faubourg Saint-Roch, l'un des plus anciens quartiers de Québec. L'événement se poursuit jusqu'au 20 juin. Pour consulter la programmation complète, cliquez ici.

1) Les origines du quartier Saint-Roch

Le quartier Saint-Roch a été l'un des plus anciens faubourgs de la ville de Québec. Toutefois, il tardera à se développer parce qu'il était isolé de la basse-ville et de place Royale, à marée haute, et de la haute-ville, par la falaise. Il ne naîtra véritablement qu'avec le comblement des berges de la Saint-Charles et l'ouverture de la rue Saint-Paul en 1817.

Auparavant, ses seuls habitants étaient les Récollets, qui avaient établi un ermitage dans le secteur du Palais en 1692, et ceux de la petite agglomération du domaine de la Maison-Blanche, connue comme étant le faubourg Hiché, située près des bretelles de l'actuelle autoroute Dufferin.

À la suite de la Conquête, ce faubourg obtient le statut de seigneurie, celle de William Grant. Enfin, au nord-ouest se trouvaient les terres de la Vacherie, propriété des Jésuites. Elles englobaient la pointe aux Lièvres et des terres situées entre les actuelles rues Dorchester et de la Couronne.

À partir de 1806, le Blocus continental de Napoléon propulsera les activités au port de Québec avec ses anses à bois et ses chantiers de construction navale. Ces derniers se concentreront essentiellement dans la rivière Saint-Charles, ce qui attirera une population de travailleurs.

2) Le plan de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry

Même si le faubourg Saint-Roch s'est développé tardivement et lentement, il ne l'a pas fait de façon anarchique, mais selon une planification urbaine précise.

D'abord en haute-ville, en 1636, le gouverneur Charles Huault de Montmagny et l’ingénieur Jean Bourdon tracent un plan radial dans lequel les rues rayonnaient depuis la place d’Armes. Il s’agissait des rues du Mont-Carmel, Saint-Louis, Sainte-Anne, De Buade et côte de la Fabrique.

En 1718, puis en 1745, en déplaçant son nouveau rempart plus à l’ouest, Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry permet à la ville de prendre une certaine expansion.

À l’inverse de Bourdon, il privilégie un plan de rues orthogonal, c'est-à-dire en damier, d’inspiration européenne et prôné par Vauban. Ainsi, les lots sont rectangulaires et les bâtiments suivent un alignement régulier. La circulation en haute-ville s’en trouve facilitée. Il s’agissait des rues Sainte-Angèle, Saint-Stanislas, Sainte-Ursule et D’Auteuil.

Chaussegros de Léry fait la même chose dans le faubourg qui deviendra le quartier Saint-Roch. C'est ainsi que sur des plans de 1740, 1742 et 1745, il dessine le tracé des premières rues du faubourg Saint-Roch. De nos jours, les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur se déploient à partir de ce plan orthogonal conçu par l'ingénieur français.

3) L'apparition de la rue Saint-Joseph

Sur les plans que l'ingénieur militaire Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry conçoit à partir de 1740, il trace des rues, mais il ne leur attribue pas de nom. Par conséquent, la rue Saint-Joseph y apparaît de façon anonyme.

Elle ne reçoit son nom actuel qu'au début du XIXe siècle. Elle a ainsi été nommée en l'honneur de l'évêque de Québec, Mgr Joseph-Octave Plessis qui, en 1811, avait accordé la permission aux résidents du faubourg Saint-Roch de se construire une chapelle servant de desserte à la cathédrale Notre-Dame de Québec, la paroisse Saint-Roch n'étant pas encore créée. C'était, ni plus ni moins, une façon de le remercier. De plus, saint Joseph, le père nourricier de Jésus, était le saint patron du Canada.

De par son emplacement au centre du faubourg Saint-Roch qu'elle traversait d'est en ouest, la rue Saint-Joseph devient son artère principale sur laquelle la vie du quartier va se déployer autour d'institutions religieuses, civiles et commerciales. Pendant plus d'une centaine d'années, elle sera l'une des rues les plus importantes de la capitale.

4) Les institutions religieuses de la rue Saint-Joseph

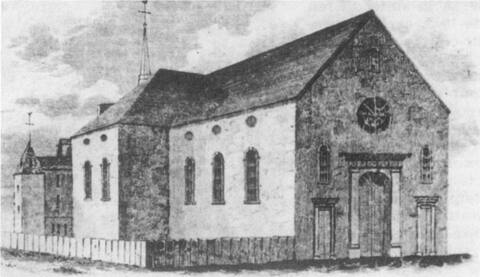

C'est en 1811 qu'une desserte de la paroisse mère de Notre-Dame de Québec est construite sur l'artère qui deviendra bientôt la rue Saint-Joseph.

En 1816, à peine est-elle terminée qu’elle est détruite par un incendie. Elle est aussitôt reconstruite selon les mêmes plans.

La paroisse Saint-Roch est finalement érigée canoniquement en 1829. Le nombre de fidèles augmentant, l'église est agrandie en 1841, mais elle est détruite lors du grand incendie du faubourg survenu le 28 mai 1845. Elle sera reconstruite à même les ruines.

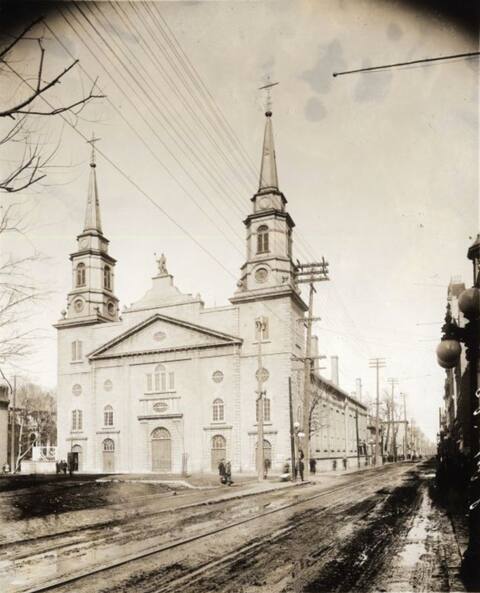

En 1914, on la démolit au profit d'un édifice plus vaste. Les travaux s'étireront jusqu'en 1920. On lui donnera le style néomédiéval qu'on lui connaît aujourd'hui.

D'autres institutions religieuses vont s'aligner le long de la rue Saint-Joseph. Ainsi, de 1833 à 1903, une chapelle des morts se dressait derrière l'église.

Immédiatement en face du parvis s'élevait le couvent de Saint-Roch construit en 1844 pour les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame.

Plus à l'ouest, au coin de la rue Caron, se trouvait la chapelle de la Congrégation des hommes de Saint-Roch, l'actuelle église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, celle au «clocher penché».

Enfin, dans le quadrilatère formé des rues Saint-François, Caron, Saint-Joseph et Dorchester s'étendait le premier cimetière paroissial.

5) Le tramway

C'est le 18 août 1865 que la première voiture de la Quebec Street Railway Company commence à circuler en basse-ville sur des rails de bois. La voiture est alors tirée par deux chevaux.

Le seul trajet existant reliait le marché Champlain à la barrière de la rue Saint-Ours (aujourd'hui le boulevard Langelier), en passant par les rues Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Joseph et Saint-Vallier, traversant au passage le marché Jacques-Cartier du quartier Saint-Roch. La haute-ville ne sera desservie qu'à partir de 1878 seulement, et ce, par une compagnie rivale, la St. John Street Railway.

Au début de 1897, la Quebec Street Railway Company achète la St. John Street Railway pour ensuite faire une petite révolution: le tramway est électrifié. Comme le disaient les usagers de l'époque, désormais, on montait à bord de «l'Électrique».

En basse-ville, le nouveau tramway emprunte les rues Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Joseph, Saint-Vallier et revient par les rues de l'Aqueduc, Sainte-Thérèse, Durocher, Boisseau, Sauvageau, Demers, le boulevard Langelier, les rues Notre-Dame des Anges, des Fossés, l'actuel boulevard Charest, Saint-Paul, Saint-André et Dalhousie. Un circuit de 10,4 km.

Il est à noter que les deux systèmes, hippomobile et électrique, passaient sur la rue Saint-Joseph, l'épine dorsale de la basse-ville.

6) Une rue commerciale

Avant 1865, l'essentiel des commerces du faubourg Saint-Roch se trouvait sur les rues Saint-Vallier et des Fossés, l'actuel boulevard Charest. En 1847, on ouvre sur la rue Saint-Joseph le marché Jacques-Cartier et, en 1857, on y construit une halle.

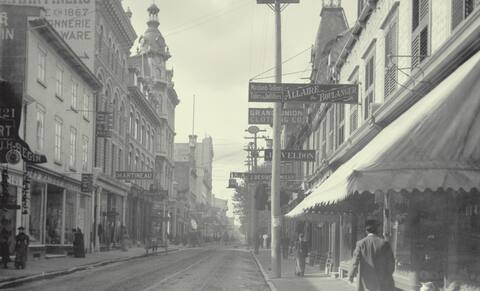

L'arrivée du tramway sur la rue Saint-Joseph, plus centrale que les autres, va changer la dynamique. Plusieurs commerçants y voient une opportunité et profitent du nouvel achalandage pour s'y installer. C'est le cas de la Librairie J.-A. Langlais en 1865, de la pharmacie Brunet en 1873 et de Zéphirin Paquet en 1876.

Par la suite, plusieurs autres grands magasins suivront, tels les J.B. Laliberté, le Syndicat de Québec et Pollack, en plus de nombreux petits commerces. La rue Saint-Joseph devient la principale rue commerciale de la capitale.

En 1900, on estime qu'il s'y trouvait 126 boutiques et magasins de toutes sortes. On y retrouvait de tout, du magasin de nouveautés, comme on appelait alors les magasins à rayons, à la quincaillerie, en passant par le tabac, l'épicerie ou la décoration. On y trouvait de grandes vitrines éclairées à l'électricité, ce qui a valu à la rue Saint-Joseph le surnom de «Broadway de Québec». Cette frénésie commerciale se poursuivra jusqu'aux années 1960.

7) Une rue de divertissements

Pour se divertir, les endroits ne manquaient pas sur la rue Saint-Joseph. Ainsi, entre 1871 et 1911, on retrouvait, à l'étage de la halle du marché Jacques-Cartier, la Salle Jacques-Cartier, où une troupe française, le Théâtre Jacques-Cartier, présentait des spectacles de théâtre, d'opérettes et de variétés. La halle, et par conséquent son théâtre, est incendiée le 26 novembre 1911.

Par ailleurs, c'est au Palais des Illusions qu'un premier film était projeté à Québec le 30 septembre 1896. Pendant un mois, on avait projeté une vingtaine de «vues» des frères Lumière devant une salle temporaire d'une centaine de places. Cet édifice est aujourd'hui occupé par le restaurant Chez Ashton.

Les Québécois avaient alors eu la piqûre pour le cinéma, phénomène du moment. C'est ce qui incite Arthur Drapeau à ouvrir, en 1908, le Nationoscope qui deviendra le Chrystal, ensuite l'Arlequin, puis le Cinéma de Paris et enfin le Pigalle. Cet édifice est aujourd'hui occupé par le Théâtre de la Bordée.

De l'autre côté de la rue se trouvait le Princesse. Démoli en septembre 1975, il se trouvait sur le terrain occupé aujourd'hui par le stationnement de la Librairie Pantoute.

Enfin, plus à l'ouest, le Théâtre Populaire, devenu l'Impérial, sera actif de 1933 à 1971 alors qu'il devient le Midi-Minuit qui présentera des films érotiques jusqu'en 1996. On y retrouve maintenant le Théâtre Impérial.

Enfin, il ne faudrait pas oublier le Paquetorium (1909-1910), éphémère salle de projection située dans le magasin la Compagnie Paquet.

8) Le mail Saint-Roch

Au début des années 1960, la grande artère commerciale qu'avait été la rue Saint-Joseph est victime du développement des banlieues et de l'avènement des centres commerciaux. La rue se meurt.

En 1963, un regroupement de gens d'affaires de Saint-Roch décide de lui redonner vie en la transformant en mail commercial. La rue devient piétonnière, on peint la chaussée, on installe des bancs et on plante des arbres. Rien à faire, l'artifice ne fonctionne pas.

En 1974, malgré l'opposition de la population locale, on décide d'en faire un mail couvert, entre les rues de la Couronne et Monseigneur-Gauvreau. Néanmoins, les acheteurs et les touristes ne seront pas au rendez-vous et ce sera un cuisant échec. La «plus longue rue couverte au monde» devient un refuge d'itinérants où les résidents ne se sentent pas en sécurité.

Forcé d'admettre qu'on s'est trompé, l'administration municipale du maire Jean-Paul L'Allier décide de faire marche arrière et de recréer la rue d'antan. Une première partie du mail est détruite en 2000, puis le reste suivra en 2007. La rue est réaménagée et les vitrines des magasins sont restaurées.

Dès lors, la vie urbaine y reprend. C'est une résurrection pour l'ancienne Broadway de Québec.

9) Une renaissance

Le succès qui a suivi la démolition du mail Saint-Roch, ou Centre-Ville, a été immédiat. La nouvelle rue Saint-Joseph est devenue le cœur de la revitalisation de tout un quartier.

On peut de nouveau admirer la façade de l'église Saint-Roch, chef-d'œuvre d'architecture religieuse, et son parvis grouille à nouveau d'activités. Des boutiques nichées viennent s'y installer, de nombreux restaurants branchés y offrent des menus étonnants et le Théâtre de la Bordée y assure la vie culturelle.

Même le secteur de la rue situé à l'ouest de la rue de la Couronne, qui avait été épargné de la présence du mail couvert, reprend vie et bientôt la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy ouvrira ses portes.

Évidemment, entre l'avant et l'après mail couvert, la société québécoise a évolué et les modes ont changé. Sa démolition s'inscrivait dans un grand projet d'ensemble incluant l'aménagement d'un grand parc urbain, le Jardin Jean-Paul-L'Allier, le recyclage de l'édifice de La Fabrique et la mise en place de la Coopérative Méduse.

Il aura fallu l'audace et la clairvoyance d'un maire, Jean-Paul L'Allier, pour oser faire table rase et passer à l'action. Le Nouvo Saint-Roch, c'est beaucoup la rue Saint-Joseph.

Un texte de Jean-François Caron, historien, Société historique de Québec

- Vous pouvez consulter la page Facebook de la Société historique de Québec en cliquant ici et son site web en vous rendant ici.

- Vous pouvez également lire nos textes produits par Bibliothèque et Archives nationales du Québec en cliquant ici et ceux de Rendez-vous d'histoire de Québec en vous rendant ici.

[PHOTOS] Saint-Roch: la fascinante évolution de la rue Saint-Joseph, d'hier à aujourd'hui - Le Journal de Québec

Read More

No comments:

Post a Comment